測定機器– category –

-

ムサシインテック製GCR-miniVSの取り扱い方法③(不足電圧継電器の試験方法)

ムサシインテック製GCR-miniVSでできること ●SOG開閉器に内蔵される無方向のGR・地絡方向継電器(DGR/ZPDタイプ)に加え●特別高圧用地絡方向継電器(DGR/EVT(GPT)タイプ)及び●OVR/UVR(過不足電圧継電器)●太陽光発電設備に設... -

ムサシインテック製GCR-miniVSの取り扱い方法②(ディスプレイの表示まとめ)

ムサシインテック製GCR-miniVSでできること ●SOG開閉器に内蔵される無方向のGR・地絡方向継電器(DGR/ZPDタイプ)に加え●特別高圧用地絡方向継電器(DGR/EVT(GPT)タイプ)及び●OVR/UVR(過不足電圧継電器)●太陽光発電設備に設... -

ムサシインテック製GCR-miniVSの取り扱い方法①(GCR-miniVS各部の名称及び機能)

ムサシインテック製GCR-miniVSでできること ●SOG開閉器に内蔵される無方向のGR・地絡方向継電器(DGR/ZPDタイプ)に加え●特別高圧用地絡方向継電器(DGR/EVT(GPT)タイプ)及び●OVR/UVR(過不足電圧継電器)●太陽光発電設備に設... -

永久磁石可動コイル形計器についての基礎知識まとめ

永久磁石可動コイル形計器の記号 永久磁石可動コイル形計器の目盛板の下を見ると、上図のような記号が表示されている。U字形磁石(永久磁石)の中に方形コイル(可動コイル)があることをイメージした記号で本計器が永久磁石可動コイル形計器であることを... -

間欠漏電についての基礎知識まとめ

「間欠漏電(かんけつろうでん)」とは時々発生しては消えてしまう、厄介なタイプの漏電のこと。 電気工事士や管理技術者にとって、これほど特定が難しい現象である。なぜなら、調査に行ったタイミングでは「正常」に戻っていることが多いから。 間欠漏電... -

デマンド監視装置についての基礎知識まとめ

デマンド監視装置とは「電気の『基本料金』を安くするために、電気の使いすぎを監視・抑制するシステム」のこと。 工場、ビル、スーパーマーケットなど、高圧電力(50kW以上)を利用している施設で非常に重要な役割を果たす。 デマンド監視装置の必要性 デ... -

デマンドと電気料金の関係についての備忘録

高圧電力契約(50kW以上の契約)において「デマンド」と「電気料金」は、コスト削減を考える上で最も重要な関係となっている。 「30分間の使用電力が、向こう1年間の基本料金を決めてしまうという仕組みになっている。 電気料金の構成 電気料金 =基本料金 ... -

直流高圧絶縁測定におけるキック電流現象の有無や成極指数、弱点比、不平衡率の判定方法まとめ

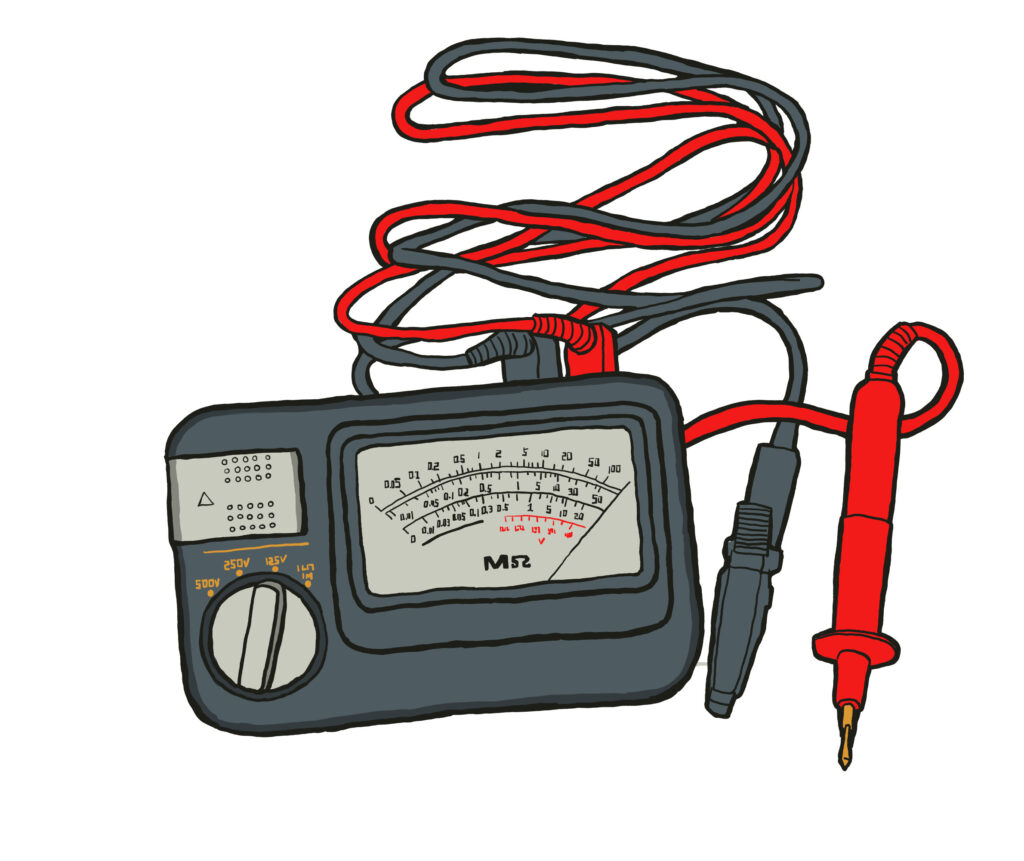

キック電流現象の有無の判定 キック電流現象とは、高圧の直流電圧を印加した際に一時的に測定電流が急増する現象を指す。これは主に、測定対象の絶縁物に水分が含まれていたり、ひび割れなどの重度の欠陥がある場合に発生する。 判定方法 絶縁抵抗測定を開... -

クランプメーターの安全性能(CAT)についての備忘録

クランプ式電流計は、運転中の回路や配線を開く(停電状態)ことなくそのまの状態(充電状態)で電流を測ることができる大変便利な測定器のこと。 クランプ式電流計の種類 左:ディジタル式クランプメータ 右:アナログ式クランプメータ 形状別にみると... -

太陽光発電設備の絶縁測定方法まとめ

太陽光発電設備の絶縁測定は、高電圧を扱うため、非常に危険な作業となり感電事故や機器の損傷を防ぐため、必ず正しい手順で機器を停止し安全を確保してから測定を行う必要がある。 基本的に設備の構成やメーカーの指示によって異なる場合があるため測定時...