Uncategorized– category –

-

サーモカメラについての基礎知識まとめ

サーモカメラの仕組み すべての物体は、その温度に応じた「赤外線」を放射している。サーモカメラは、光(可視光)ではなくこの赤外線を専用のセンサーで捉えて画像に変換する。 絶対零度(-273.15℃)以上の物体は、すべて赤外線を出している。 温度が高い... -

波及事故発生時対応についてのまとめ

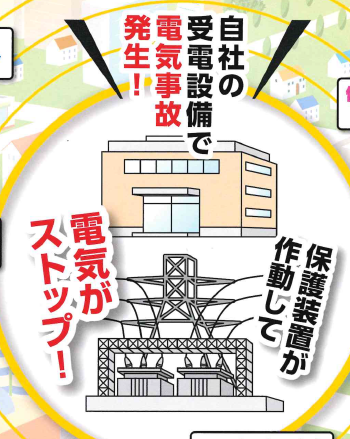

波及事故についての概略 波及事故とは、高圧受電設備などで起きた事故が原因で送配電事業者の配電線に接続されている住宅、ビル、工場、病院、銀行、交通機関、交通信号システムなどさまざまな範囲に停電が広がる事故を言い、毎年全国で 300 件から 500 件... -

波及事故防止対策についてのまとめ

波及事故についての概略 波及事故とは、高圧受電設備などで起きた事故が原因で送配電事業者の配電線に接続されている住宅、ビル、工場、病院、銀行、交通機関、交通信号システムなどさまざまな範囲に停電が広がる事故を言い、毎年全国で 300 件から 500 件... -

接地工事A種,B種,C種,D種の違いまとめ

接地についての概略 接地は、電気設備や電子機器などを大地(地球)と電気的に接続すること。これにより、以下のような目的が達成されます。 主な目的として感電防止、機器保護、ノイズ対策、電位の安定化などがある。 各接地工事の違いまとめ A種、C種、D... -

交流回路における電圧降下の原理(補足用)

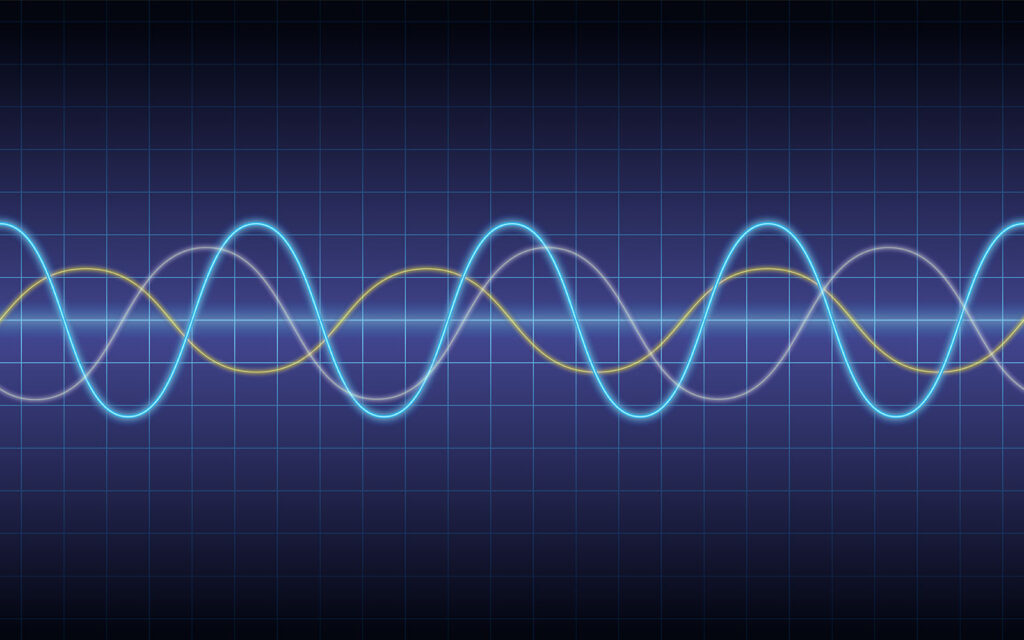

交流回路では、電圧と電流が時間とともに周期的に変化する。このため、電圧降下は単に抵抗だけでなく、回路の持つリアクタンスという要素も考慮する必要がある。リアクタンスには、誘導性リアクタンスと容量性リアクタンスの2種類がある。 交流回路のイン... -

屋外電気設備における塩害についての基礎知識まとめ

塩害とは、「塩」によって建物などが劣化や腐食することであり、激しいときにはその影響が数十キロにも及ぶこともある。塩が外電気設備の碍子や構内柱上の機器に付着すると絶縁低下が起こるため、設備にとっては大敵となる。 日本は四方を海に囲まれている... -

迷走電流についての備忘録

迷走電流に関する概略 迷走電流(めいそうでんりゅう、Stray Current)とは、本来意図された電気回路以外の経路を流れる電流のこと。大地、金属配管、鉄道のレール、建物の鉄骨などを予期せず流れ、様々な問題を引き起こす可能性がある。 迷走電流が発生す... -

高圧配電線路とは(用語説明)

高圧配電線路(こうあつはいでんせんろ)は、発電所から変電所を経て送られてきた電気を一般家庭や小規模な工場、商店などで使用できる低圧の電気に変換するために、配電変電所から需要家の近くまで配電する電線路のこと 高圧配電線路の特徴 高い電圧 低圧... -

三相3線式とは(用語説明)

三相3線式(さんそうさんせんしき)とは、交流の電気を送る配線方式の一つで、3本の電線を使って電力を供給する。主に動力用として利用され、工場やビルなどの比較的大規模な施設で、200Vの三相交流電力を必要とする機械(モーターなど)を動かすために用... -

オムロン製 過電圧継電器(K2ZC-K2VA-N)の試験方法と特性のまとめ

過電圧継電器とは 電圧が設定値を超えたときに警報を鳴らしたり、しゃ断器を引きはずしたりする継電器。発電機などの故障による電圧の上昇を検知して、負荷側の系統や機器を保護する役割がある。 発電機自体の保護装置によって検出・保護できる場合には省...