理論– category –

-

浮遊電圧についての基礎知識まとめ

「浮遊電圧(フローティング電圧)」は物理的にどこにも接続されていない導体に、周囲の電磁界の影響で発生してしまう電位のこと。 浮遊電圧が発生する主なメカニズム 浮遊電圧の主な原因は「静電結合」と「誘導結合」にある。 静電結合(容量結合) 2つの... -

ウルトラホンの取り扱い方法まとめ

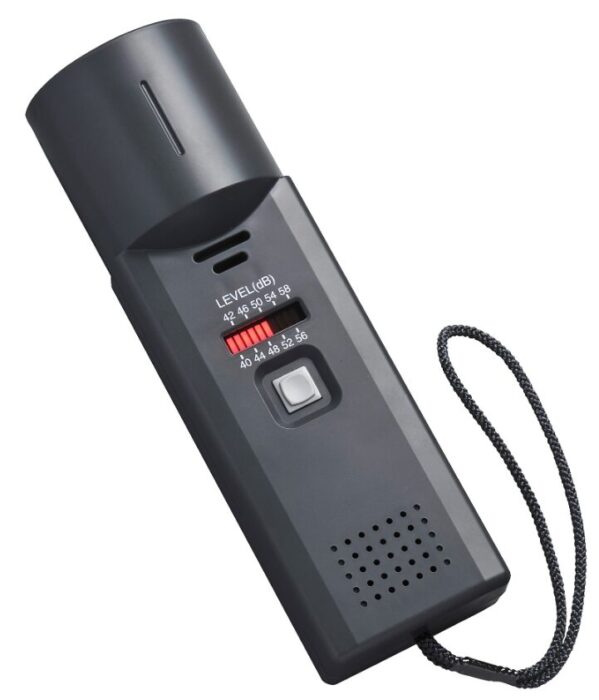

ウルトラホンの概略 通常、高圧設備(6.6kVなど)の絶縁状態は停電させて絶縁抵抗計(メガー)で測るが、無停電点検では電気が流れたままの状態を維持するため、別の方法が必要となる。 ウルトラフォンを用いた場合「部分放電(Partial Discharge)」を捉... -

オムロン製電子サーモ E5Lの取り扱い方法まとめ

オムロンの電子サーモE5Lは、機器内蔵用の簡易な温度制御に特化した製品。主にON/OFF制御を行うタイプの温度調節器で、サーミスタを温度センサとして使用する。 オムロン製電子サーモE5Lの主な特徴 簡易制御に最適 機器への組み込みを想定したシンプルな構... -

検電器の基本動作の取り扱い方法(太陽光の検電時)まとめ

検電器は、電線や電気機器に電圧がかかっているか(活電状態か)を確認するための非常に重要な安全器具のこと。 検電器の主な役割 電気は目に見えないため、作業前に「電気が止まっているか(停電しているか)」を確認しないと感電事故につながる。検電器... -

1Pブレーカーについての基礎知識まとめ

電気のスイッチや安全装置の基本となる部品だが一般家庭で見るもの(2P1E)と、工場や機械の中で見るもの(1P)は少し意味合いが異なる。 1Pブレーカーについての概略 「1P」は「1 Pole(ワン・ポール=1極)」の略のこと。=「1本の電線だけを遮断(ON/OF... -

継電器試験時に起こる逆昇圧の危険性についての備忘録

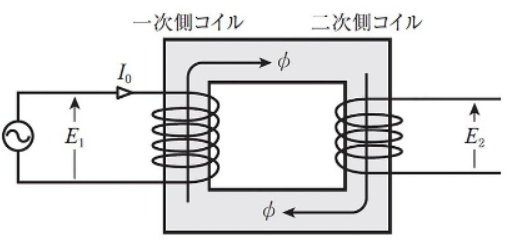

高圧受電設備(キュービクルなど)において「逆昇圧」は電気主任技術者や電気工事士が最も警戒すべき現象の一つとなる。 逆昇圧の仕組み(トランスの「逆作用」) 通常、変圧器は「高い電圧(6600V)を低い電圧(100V/200V)」に変えるためのものだが電気... -

起電力についての備忘録まとめ

「起電力(きでんりょく、Electromotive Force / EMF)」は電気回路において「電流を流そうとする源となる力」のこと。 物理学的な分類としては「力(ニュートン)」ではなく「エネルギー(電位差・電圧)」の一種として扱われる。 起電力についての概略 ... -

検電器の基本動作の取り扱い方法まとめ

検電器は、電線や電気機器に電圧がかかっているか(活電状態か)を確認するための非常に重要な安全器具のこと。 検電器の主な役割 電気は目に見えないため、作業前に「電気が止まっているか(停電しているか)」を確認しないと感電事故につながる。検電器... -

整流形計器についての基礎知識まとめ

整流形計器の記号 整流形計器の目盛板の下を見ると上図のような記号が表示されている。これは、ダイオードの記号そのもので、交流をダイオードにより整流したもの(直流)を永久磁石可動コイル形計器で測ることを表している。 整流形計器の可動部構造につい... -

内部短絡についての備忘録まとめ

機械の「内部短絡(内部ショート)」とは、機器や部品の内部において本来は絶縁されているはずの正極と負極(あるいは異なる相の配線)が意図しない経路で直接つながってしまう現象を指す。 特にリチウムイオン電池などの蓄電デバイスや、モーター変圧器な...