-

定期点検(停電年時点検)の作業前準備の備忘録

定期点検の主な種類と頻度 点検は大きく分けて「月次点検」と「年次点検」の2つがある。 点検種別頻度内容の概要停電の有無月次点検毎月(または隔月)外観点検、異音・異臭の確認、漏電測定なし(活線状態)年次点検1年に1回内部清掃、機器の動作試験、絶... -

高圧受電設備における日常点検・定期点検・精密点検・臨時点検の違いについての備忘録

高圧受電設備(キュービクルなど)の点検は、電気事業法によって義務付けられている非常に重要な業務の1つ。放っておくと停電事故だけでなく、最悪の場合は波及事故に繋がり多額の損害賠償が発生するリスクもある。 日常点検(日常巡視や月次点検を含む)... -

開放形高圧受電設備についての基礎知識まとめ

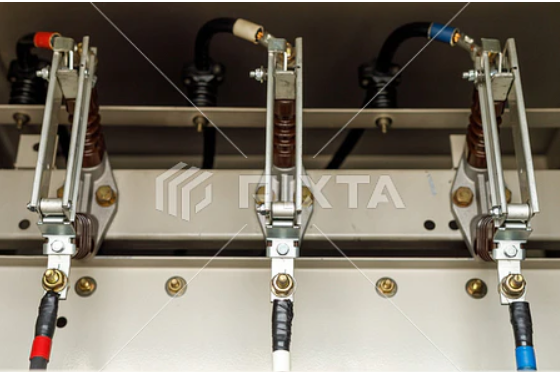

高圧受電設備の中でも、建物の外や専用の部屋に機器をむき出し(オープン)の状態で配置する方式を「開放形(オープン形)高圧受電設備」と呼ぶ。 パイプフレームに、断路器、遮断器、計器用変成器、がいし母線などの高圧機器を取り付けたもので、屋外だけ... -

電流トリップ補助箱についての基礎知識まとめ

受変電設備の遮断器(VCB)などを電流引きはずし方式(CT引きはずし)で動作させるために不可欠な設備の1つ。 これらは、停電時や制御電源(AC/DC電源)がない状態でも事故電流そのものを利用して遮断器をトリップさせるための重要な役割を持っている。 ... -

高圧進相コンデンサの容量選定と力率計算方法についての備忘録

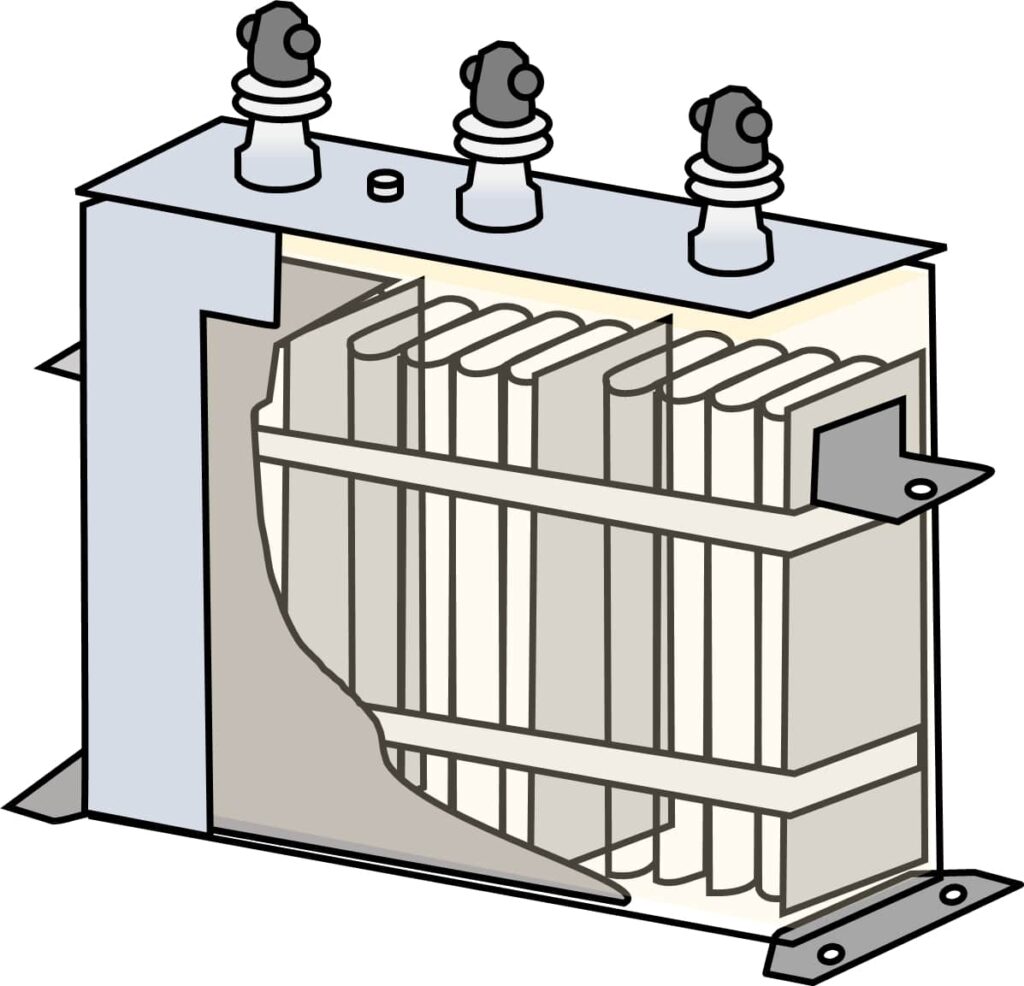

高圧進相コンデンサについての概略 進相コンデンサは交流回路において力率(りきりつ)を改善するために使用されるコンデンサのこと。別名「力率改善コンデンサ」とも呼ばれる。 コンデンサは、誘導機器と異なり電流が電圧よりも進むので、進み力率になり... -

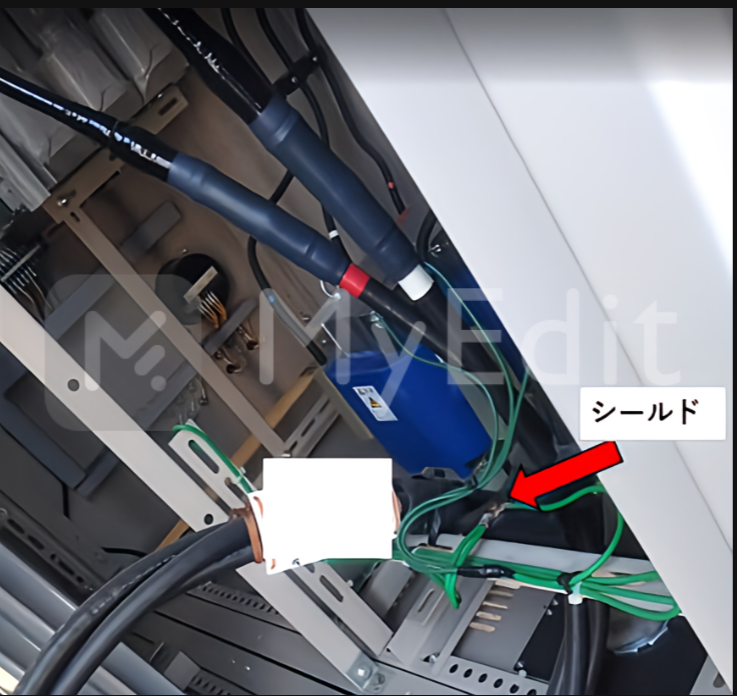

シールドケーブルにおける片端接地についての備忘録

高圧ケーブルにおけるシールド線の主な役割 ●静電遮へい (電界の均一化) 高圧ケーブルの導体と大地間には高い電位差が生じる。絶縁体だけに頼ると電界が不均一になりやすく、局部的に高い電界集中が起こり、絶縁破壊の原因となることがある。 シールド線(... -

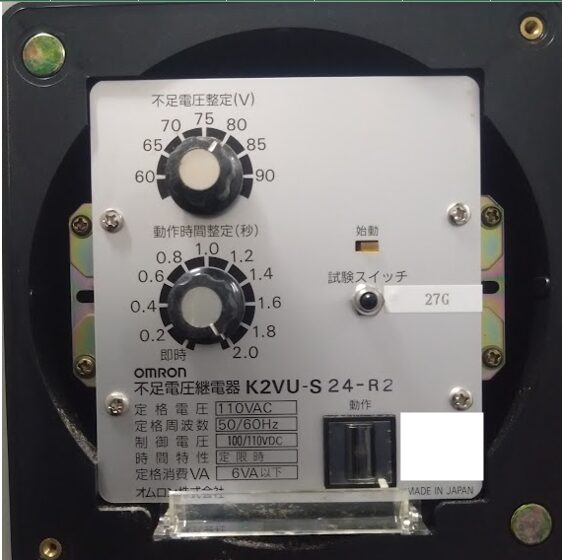

オムロン製不足電圧継電器K2VU-S2についての取り扱い方法まとめ

不足電圧継電器(UVR)について 異常電圧の原因として電路や設備の短絡による電圧低下や発電機などによる電圧上昇などの事故などがある。電圧継電器は電圧変動に応じて、電圧があらかじめ設定した状態に達した時、これを検出して動作する継電器のこと動作... -

雷サージについての基礎知識まとめ

雷サージ(かみなりサージ)とは、雷が落ちた際に発生する一時的な異常高電圧・過電流のこと。 通常、家庭のコンセントには100Vの電圧が流れているが雷サージが発生すると、数千〜数万ボルトもの電気が一瞬にして電線や通信線を伝って家の中に侵入する。→... -

避雷器と避雷針の違いについての備忘録

「避雷針」と「避雷器」。名前は似ているが「何から何を守るのか」という役割が異なる。 →避雷針は「建物」を直撃から守るもの 避雷器は「家電や精密機器」を異常電圧から守るもの。 避雷針についての役割 直撃雷の被害を防ぐための設備が避雷針。建物の... -

漏電遮断器の復旧方法の備忘録

漏電遮断器(ろうでんしゃだんき)は電気回路に漏電が発生した際に、感電事故や火災を防ぐために自動的に電気を遮断する安全装置。ELCB(Earth Leakage Circuit Breaker)とも呼ばれる。 漏電遮断器の役割 感電防止: 漏電が発生すると、電気機器の外箱やコ...