目次

短絡強度協調についての概略

目的

短絡強度協調の種類

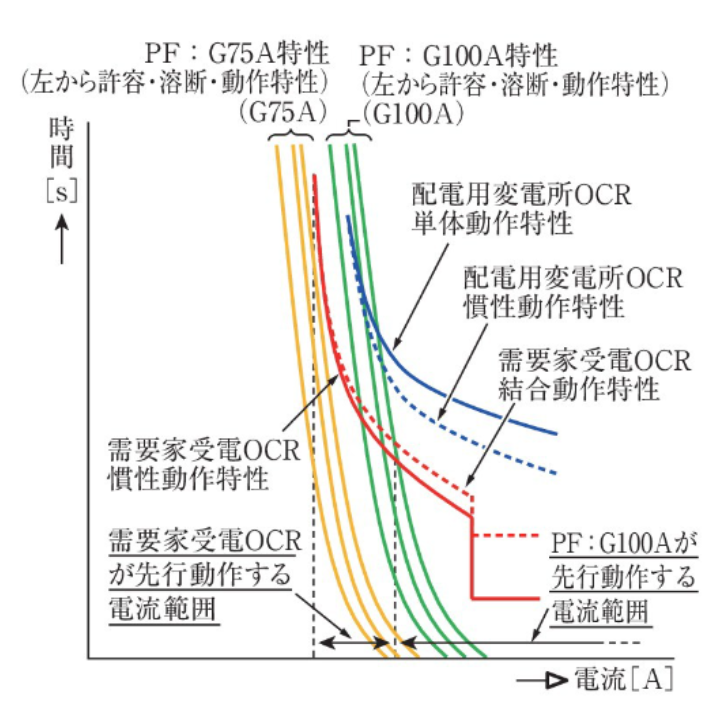

時間協調(Time Coordination)

- 下位の保護機器(例:分岐回路のブレーカー)が先に動作し、それで遮断できない場合に上位(幹線側)の保護機器が動作。

- 上位:遮断時間が長くなる

下位:遮断時間が短くなる

電流協調(Current Coordination)

- 短絡電流の大きさに応じて、保護機器の設定を変更。

下位は低電流でも遮断できるが、上位は高電流時のみ動作するように調整。

エネルギー協調(エネルギー制限ヒューズなど)

- ヒューズが遮断時に発生させる「遮断エネルギー(I²t)」を考慮し

下位ヒューズのエネルギーが上位ヒューズの耐量より小さいようにする。

=下位ヒューズが先に切れるようにする。

短絡強度協調が必要な理由

- システムの安全性向上

- 不要な停電を防ぐ

- 機器の損傷を最小限に抑える

- 保守性・信頼性の向上

短絡強度協調の具体例

例えば:

主幹ブレーカー(200A)、支線ブレーカー(40A)の設備の場合

短絡が支線で発生した場合、40Aブレーカーだけがトリップして主幹ブレーカーは残るように

トリップカーブ(時間-電流特性)をずらして設定する。

コメント