2024年12月– date –

-

絶縁抵抗値を「1分値」で見る理由についてのまとめ

漏れ電流と絶縁物の関係について 絶縁抵抗値を「1分値」で見る理由 実際の測定では、絶縁物に直流電圧を印加する。 そのとき下図のような電流が流れる。 図:直電電圧印加特性(絶縁体を流れる電流) 絶縁物自体が静電容量を持っているため漏れ電流(... -

漏れ電流と絶縁抵抗の関係についてのまとめ

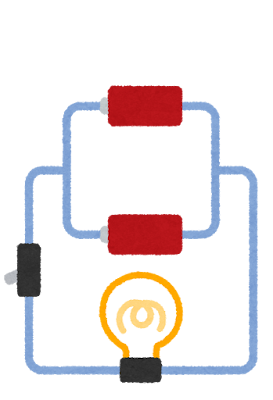

漏れ電流について 電気機器や配線の充電部は、絶縁物で電気的に絶縁されている。この絶縁物に直流電圧を印加すると。流れる電流は零ではなく、ごくわずかな電流が流れる。この電流(i)を漏れ電流という。 漏れ電流には絶縁物を流れる漏れ電流(ie)と絶縁物の... -

定格とは(用語説明)

変圧器や電動機などの電気機器には、安定して使用できる定格(仕様)が存在する。 定格とはメーカーが示すものであり、メーカーによる保証値の意味もある。 定格には、電圧、電流、周波数、容量などがあり、定格値を超えて使用すると、トラブルが発生する... -

アナログ測定とデジタル測定との違いのまとめ

アナログ(analog)についての要約 相似的の意味で、大きさが連続的に変化すること 自然界の温度、重量、電力は全てアナログ量である。 アナログ測定=アナログ量を別のアナログ量に変換して表示すること(測定量を電圧の変化などの連続的な物理量の変化に対... -

保護協調とは(用語説明)

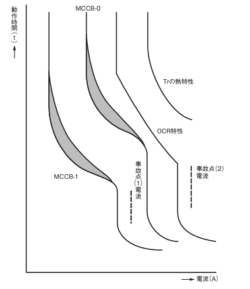

保護協調とは、事故を検出し、事故区間のみを切り離し、他の健全回路を守ることができるように、機器の損傷を防止と合わせて、直列、並列に接続された複数の保護装置間の動作値、動作時間を相互に調整(協調)すること。 保護協調には、使用設備内での保護... -

大地インピーダンスとは(用語説明)

土壌の抵抗率を指す。 単位はΩ·m(オーム・メートル) 大地抵抗率は、土の種類や含水率、温度などによって大きく変化一般的に、水分量が多いほど抵抗率は低く、湿地は抵抗率が低く、山地の岩盤で上昇日本の場合は夏に大地抵抗率が低く、地面が凍る冬は抵抗... -

計器用変成器のCT(変流器)についてのまとめ

計器用変成器のCT(変流器)の概略 「計器用変成器」は、交流回路の高電圧、大電流を低電圧、小電流に変換(変成)する機器で、計器用変圧器(VT)および変流器(CT)の総称。計器用変成器は、「指示電気計器」「電力量計」などと組み合わせて使用される。... -

高調波についての基礎知識まとめ

高調波についての概略 高調波(Harmonics)とは、商用電源の基本周波数(日本では50Hzまたは60Hz)の整数倍の周波数を持つ電流や電圧の成分のこと。 例)基本周波数が50Hzの場合 第2高調波:100Hz 第3高調波:150Hz 第5高調波:250Hz といった周波数の成分... -

逆機電力による電圧と電流のタイミングのずれについて

逆起電力とは コイルに発生する逆機電力の強さは磁界の変化の大きさによって決まる。また、自身が作る磁界の変化の大きさはコイルに流れる電流の大きさに依存する。 電圧と電流のタイミングのずれ 電流が0Aになる瞬間に電流の変化が一番大きく、電流が最大... -

逆起電力とは(用語説明)

コイルに流れる電流が変化すると、電流の変化を打ち消す方向に電圧が発生する電圧のこと 逆起電力は名前に「電力」という言葉が入っているが電圧の分類に含まれており、電力ではないので注意 コイルに流れる電流が増加したとき アンペールの法則により磁界...