計器用変成器のCT(変流器)の概略

「計器用変成器」は、交流回路の高電圧、大電流を低電圧、小電流に変換(変成)する機器で、計器用変圧器(VT)および変流器(CT)の総称。

計器用変成器は、「指示電気計器」「電力量計」などと組み合わせて使用される。

JIS規格の定義

「計器用変成器」とは、電気計器または測定装置と共に使用する電流及び電圧の変成機器で、変流器および計器用変圧器の総称。(電力量計と共に使われる変成器は、JIS C 1731で別途に定められている)

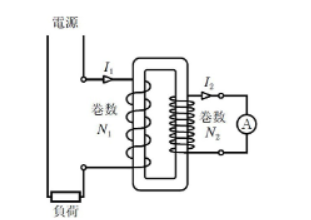

計器用変成器(CT)の原理

CTの原理は一般の変圧器と同じで、鉄心に巻き付けた一次巻線と

二次巻線間で電流の変換を行う。(下図参照)

一次巻線と二次巻線の巻数をそれぞれN1、N2とすると、二次電流I2は

となるので、N1を少なく、N2を多くすれば、二次電流I2を小さくできる。

一次電流により鉄心内に磁束が発生し、この磁束により同じ鉄心に巻かれた二次巻き線へ

誘導電圧が発生する。

一次電流と二次電流の比が変流比となり、大きな負荷電流を電気計器で扱いやすい電流に変換できる

計器用変成器の役割

①測定範囲の拡大・あらゆる高電圧、大電流を110V、5Aに変換して計器に接続。

②絶縁・1次側と2次側を電気的に絶縁して計器を損傷から保護。

③計器の標準化・計器の定格は回路に関係なく110V、5Aに標準化が可能。

④精密測定・製作容易な定格に統一されるので、高精度品の量産ができる。

⑤安全と配線の簡素化・低電圧/小電流のため配線は安全で、遠隔測定も経済的に可能。

CT(変流器)の役割

大電流回路の電流を計器や継電器に必要な電流に変換する。

通常のCTは一次電流が数百A以上の大電流であっても、二次電流を5A以下に変成するのが標準

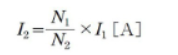

銘板から得られる情報まとめ

https://www.fujielectric.co.jp/technica/beans/05.html

富士電機「CT(変流器)・VT(計器用変成器)のワンポイントアドバイス」より画像引用

過電流定数について

過電流強度について

CTの定格一次電流に対して、熱的及び機械的に損傷しない電流の倍数を示した定数のこと。

変流器が1秒間に耐えられる電流の限度値で、短絡電流にどれだけ耐えられるかを表す。

CTの月次点検方法

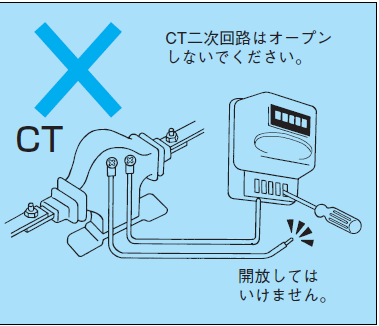

CT二次開路(オープン)の禁止の理由

CTの二次側は一次電流が流れている状態では開路してはいけない。

=受電状態

CTの二次側を開路すると一次電流は流れるが,

二次電流が流れないため二次側に高電圧を誘起し,

温度が上昇する。

このため二次巻線が絶縁破壊し,焼損事故になる恐れがある。

0-vt-ct-zct-0903.pdf

三菱電機株式会社 三菱計器用変成器 より引用

コメント