電化が連続的に移動する現象のこと。

電流の強さは導体の中を1秒間に通過する電気量で表す。

単位はアンペア[A]

電流が発生する原理

電流は、導体(金属線など電気を通しやすい物質)の中を、電荷(主に電子)が一定方向に移動する現象のこと

水に例えると、電圧が水位差であるのに対し、電流はその水位差によって流れる水の量に相当する。

目次

電流の基本的な考え方

- 電荷: 電気の性質を持つ粒子のことです。電子は負の電荷を、陽子は正の電荷を持っている。

- 自由電子: 金属などの導体の中には、原子核に束縛されずに自由に動き回れる電子(自由電子)が存在。

- 電流の向き: 電子の流れと電流の向きは逆になっている

電流の種類

電流の流れ方によって大きく2つに分けられる。

直流電流(DC: Direct Current)

時間の経過とともに、電流の向きと大きさが一定の電流

- 例:乾電池、蓄電池、直流電源装置などから得られる電流。

- 特徴:電子が一方向に安定して流れます。

- 用途:電子機器の内部回路、一部のモーター駆動など。

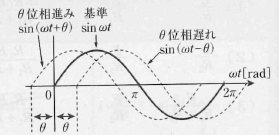

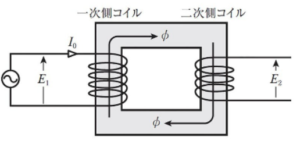

交流電流(AC: Alternating Current)

時間の経過とともに、電流の向きと大きさが周期的に変化する電流

- 例:家庭用コンセントから供給される電流(日本では50Hzまたは60Hzで向きが変化)。

- 特徴:電子の流れの向きが周期的に反転する。変圧器で電圧を容易に変換できるため、送電や配電に適している。

- 用途:家庭用電化製品、工場設備、送電など。

電流に関する重要なポイント

- 電圧と抵抗: オームの法則(V = IR)によれば、電流(I)は電圧(V)を抵抗(R)で割った値で求められる。

同じ電圧であれば、抵抗が小さいほど流れる電流は大きくなる。 - 電力: 電力(P)は、電圧(V)と電流(I)の積(P = VI)で表される。

同じ電圧であれば、電流が大きいほど消費される電力も大きくなる。 - 発熱: 電流が導体を流れる際、導体の持つ電気抵抗によって熱が発生する(ジュール熱)。

この原理は、電熱器(ヒーター、ドライヤーなど)に応用されている。 - 磁場: 電流が流れると、その周囲に磁場が発生する。(電磁石やモーターに応用)

- 安全性: 大きな電流が人体に流れると、感電による危険な状態を引き起こす可能性がある。

安全ブレーカーや漏電遮断器などは過剰な電流や漏電を検知し、回路を遮断することで安全を確保する。

あわせて読みたい

漏電遮断器(ELCB)の動作原理のまとめ

漏電遮断器(ELCB)とは 電路に地絡が生じた場合、その地絡電流を検出して電路を遮断したり警報を発したりする装置 主な目的としては感電防止が挙げられるが、漏電による…

身近な電流の例

- 豆電球: 数百ミリアンペア (mA) 程度

- 家庭用ドライヤー: 数アンペア (A) 程度

- IHクッキングヒーター: 十数アンペア (A) 程度

- 送電線: 数百アンペア〜数千アンペア (A) 程度(高電圧のため、比較的少ない電流で大きな電力を送ること可能)

コメント