知識– category –

-

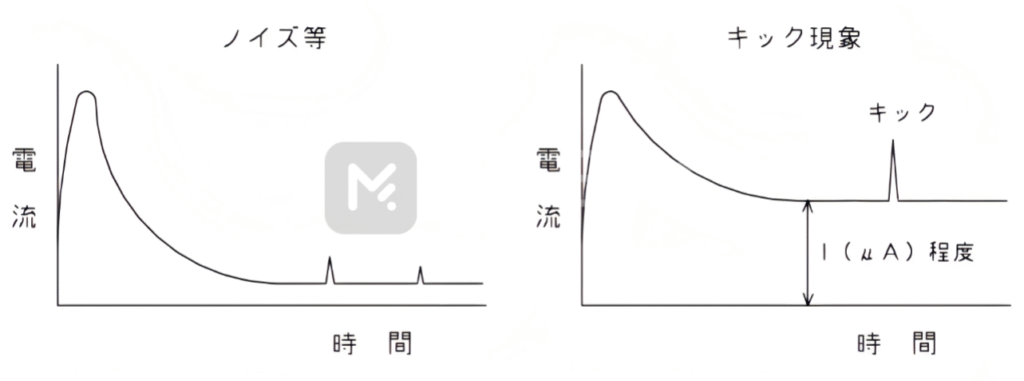

高圧絶縁測定試験中や絶縁耐力試験中に起こるキック現象についての備忘録

キック現象とは キック現象とは、絶縁耐力試験中や高圧絶縁抵抗測定試験時、ケーブルに印加している電圧を上昇させていく際に漏れ電流が急激に変動(増加または減少)する現象を指す。特に、電流が急激に増加するパターンが注意すべき兆候とされる。 この... -

保護継電器の慣性試験についての備忘録

慣性試験とは 保護継電器の「慣性特性」とは極めて短時間の電流変化に対して、意図的に動作しないように設計された特性のこと。慣性試験とは、この継電器の慣性特性が適切に機能するかを確認するための試験。 実際の事故ではなく、モーターの始動電流や変... -

絶縁監視装置についての基礎知識まとめ

絶縁監視装置とは 絶縁抵抗測定と漏えい電流測定はどちらも測定したときだけの絶縁管理であり測定時には正常であっても、次回の測定時まで絶縁が正常であることを保証するものではない。 絶縁抵抗は緩やかに変化するものばかりでなく、急激に低下する場合... -

地絡保護協調の考え方の備忘録④(低圧地絡保護協調)

基本的な考え方 日本の低圧系統はTT系統であり変圧器のB種接地と機器筐体の接地が分離されており、地絡電流は大地を経由する。 このため、漏えい電流が小さくなるので漏電遮断器が必要となる。また、機器の後地抵抗が大きいと対地電圧が高くなるので、耐電... -

地絡保護協調の考え方の備忘録③(高圧地絡保護協調の実務)

基本的な考え方 地絡電流だけで配電線と需要家設備の動作協調をとるのは難しいので地絡継電器の動作電流値は構内故障を確実に検出できる値とすればよく保護協調は時限でとればよい。 また、需要家の受電キュービクルと第2キュービクルについては動作時限あ... -

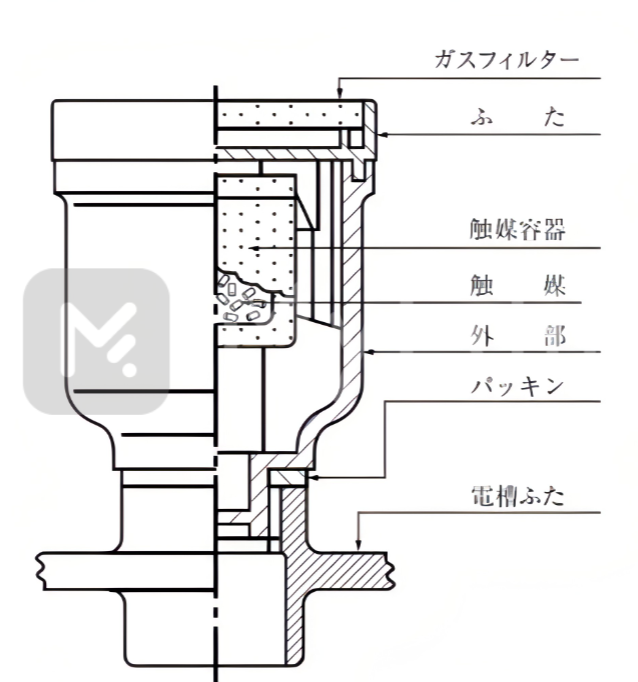

鉛蓄電池における触媒栓式と制御栓式の違いまとめ

蓄電池についての概略 蓄電池(Storage Battery、または二次電池)とは電気エネルギーを化学エネルギーとして貯蔵し、必要に応じて再び電気エネルギーとして取り出すことができる装置のこと。一度放電しても、充電することで繰り返し使用できるのが特徴。 ... -

鉛蓄電池についての基礎知識まとめ

鉛蓄電池(Lead-Acid Battery)は、自動車のバッテリーや産業用電源、非常用電源など、幅広い分野で利用されている最も歴史のある二次電池(充電して繰り返し使える電池)の一つ。 鉛蓄電池の仕組み 鉛蓄電池は、主に以下の3つの要素で構成されている。 正... -

高圧ケーブルについての基礎知識まとめ

高圧ケーブルは、高い電圧(一般的に直流750V、交流600Vを超えるもの)の電力を送電・配電するために用いられるケーブル。 高圧ケーブルの構造 ケーブルの構造は電技第1条(用語の定義)では「電気導体を絶縁物で保護した上をさらに保護被覆で保護したもの... -

高圧絶縁電線についての基礎知識まとめ

高圧絶縁電線についての概略 高圧絶縁電線は「高電圧を扱うために、絶縁体で覆われた電線」を指す。日本の電気設備に関する技術基準では交流600Vを超え7000V以下(直流の場合は750Vを超え7500V以下)の電圧で使用される電線を「高圧」と定義している。 高... -

循環電流についての基礎知識まとめ

循環電流とは、主に複数の電源や回路が並列に接続された際にそれらの間に電位差やインピーダンスの不均衡がある場合に発生する負荷に流れず回路内を循環する電流のこと。 循環電流の発生要因 バッテリーの並列接続 容量や劣化度の異なるバッテリーを並列に...