電気抵抗(electrical resistance)の略で、電線など電気の導体であっても、電流が流れるとき、その流れを妨げる作用をいう。

単位はオーム[Ω]

1オームは、「1ボルトの電圧を加えたときに、1アンペアの電流が流れる導体の抵抗」と定義される。

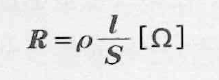

電線の長さをl[m],断面積をA[m^2],電線の直径をD[m],抵抗率を[Ω・m]とすると,抵抗は次の式で求められる。

※ρ(ロー):抵抗率 [Ω・m]でその物質が持つ固有の電気抵抗の値

目次

電気抵抗の基本的な考え方

- 電流の流れにくさ: 電気抵抗が大きい物質ほど、同じ電圧を加えても流れる電流は小さくなる。

- エネルギーの散逸: 電流が抵抗を通る際、電気エネルギーは熱エネルギー(ジュール熱)として散逸する。

この現象は、電熱器や照明器具などに応用されているが、電子回路においては

発熱による誤動作や効率低下の原因となることもある。

電気抵抗の要因

物質の電気抵抗は、主に以下の要因によって決まる。

- 物質の種類: 物質を構成する原子や電子の状態により、自由電子の数や移動のしやすさが異なり、抵抗率が異なる。

- 導体: 銀、銅、アルミニウムなど、自由電子が多く、電気を非常に通しやすい物質(抵抗率が低い)。

- 半導体: シリコン、ゲルマニウムなど、条件によって導体と絶縁体の中間の性質を示す物質(抵抗率は導体と絶縁体の中間)。

- 絶縁体: ゴム、ガラス、プラスチックなど、自由電子がほとんどなく、電気をほとんど通さない物質(抵抗率が非常に高い)。

- 導体の形状:

- 長さ: 導体の長さが長くなるほど、電子が移動する距離が長くなり、原子などとの衝突回数が増えるため、抵抗は大きくなる(抵抗は長さに比例)。

- 断面積: 導体の断面積が大きくなるほど、電子が移動できる通路が広くなるため、抵抗は小さくなる(抵抗は断面積に反比例)。

- 温度: 一般的に、金属などの導体では温度が上昇すると原子の熱運動が活発になり、電子の移動が妨げられるため、抵抗は増加する。一方、半導体や絶縁体では、温度上昇によってキャリア(電荷を運ぶ粒子)の数が増加し、抵抗が減少する場合がある。

- 不純物: 導体中に不純物が含まれているとそれが電子の移動を妨げる要因となり、抵抗が増加することがある。

抵抗の利用されている箇所

- 発熱: 電熱ヒーター、アイロン、白熱電球など、電流を流して熱を発生させる用途。

- 電流制限: 回路に流れる電流の大きさを調整する用途(抵抗器)。

- 電圧降下: 回路中の特定の箇所で電圧を下げる用途(分圧回路)。

- センサー: 温度、光、圧力などの物理量を電気信号に変換するセンサーの素子として利用(サーミスタ、光抵抗素子など)。

コメント