交流の電気を送る配線方式の一つで、3本の電線を使って

100Vと200Vの2種類の電圧を取り出すことができるのが最大の特徴

「単3(たんさん)」と略されることもある。

現在、日本の一般家庭で最も広く採用されている配線方式

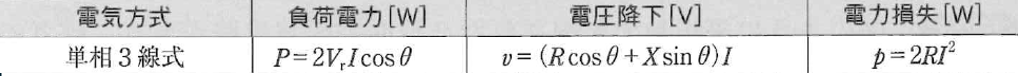

単相3線式の計算式

目次

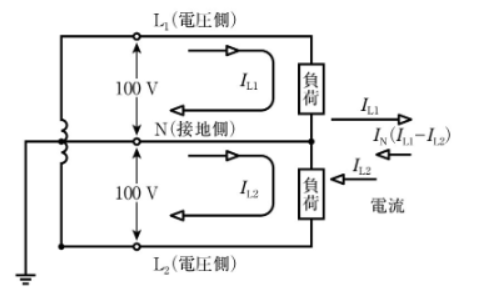

単相3線式の仕組み

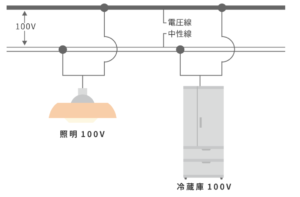

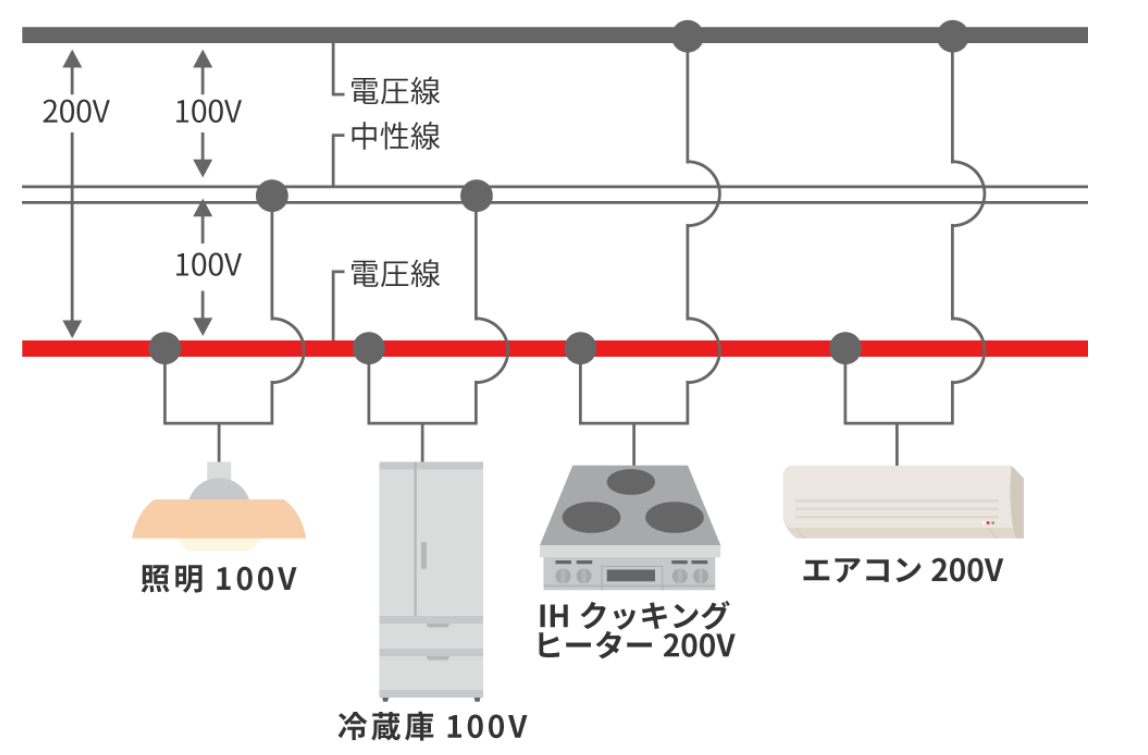

以下の3本の電線で構成されている。

- 電圧線A(通常は黒色または赤色): 片方の電圧線で、中性線との間で100Vの電圧を持つ。

- 中性線(通常は白色): 電圧の基準となる線で、接地されており、電位はほぼ0V

- 電圧線B(通常は赤色または黒色): もう片方の電圧線で、中性線との間で100Vの電圧を持つ。

この3本の線を組み合わせることで、以下の2種類の電圧を取り出すことができる。

- 100V: 電圧線Aまたは電圧線Bと中性線の間に接続することで、100Vの電気を使用できる。これは、照明器具、テレビ、冷蔵庫などの一般的な100V仕様の家電製品に使われる。

- 200V: 電圧線Aと電圧線Bの間に直接接続することで、200Vの電気を使用できる。

これは、エアコン(高出力タイプ)、IHクッキングヒーター、電気温水器、一部の洗濯乾燥機など、

比較的高出力な200V仕様の家電製品に使われる。

単相3線式のメリット

100Vと200Vの両方が使える

将来的に200V仕様の家電製品を導入する際にも、配線工事を大掛かりに行う必要がない。

電力容量が大きい

単相2線式に比べて、より多くの電力を供給できる。

。一般的に、契約容量は50Aや60A以上も可能。

これにより、多くの家電製品を同時に使用してもブレーカーが落ちにくくなる。

電力消費量の多い家庭(オール電化住宅)には必須

電気料金の節約になる可能性

200Vの家電製品は、100V製品に比べて効率が良い場合がある。

そのため、同じ能力を発揮するのに消費電力が少なくなり、結果的に電気代が安くなる可能性がある。

電線が細く済む

同じ電力を送る場合に、単相2線式よりも細い電線で済むため、材料費や配線工事費が抑えられる場合がある。

また、電力損失も少なくなる傾向がある。

単相3線式のデメリット

配線がやや複雑

単相2線式に比べると、配線がやや複雑。

導入コストがやや高い

単相2線式に比べると、導入時の工事費用が若干高くなる場合がある。

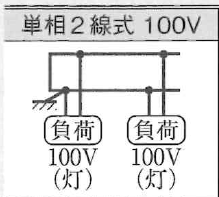

単相2線式との違い

単相2線式は、電圧線と中性線の2本の電線で100Vのみを供給する方式

200Vの電気機器は使用できない。

かつての住宅で多く用いられていたが、

現在の新築住宅ではほとんどが単相3線式で配線されている。

単相2線式との見分け方

- 電力メーター: 電力メーターに「単3」や「単相3線」といった表記がある場合がある。

- 分電盤: 分電盤のメインブレーカーに接続されている電線が、黒・白・赤の3色であれば単相3線式の可能性が高い

「200V」と書かれたブレーカーがあれば、ほぼ間違いなく単相3線式。 - 電力会社への問い合わせ: 最も確実な方法は、契約している電力会社に問い合わせること

あわせて読みたい

単相2線式とは(用語説明)

単相2線式は、交流の電気を送る配線方式の中でも最もシンプルなもの。電柱から建物へ、電圧線(通常100V)と中性線(接地線で電位はほぼ0V)の2本の電線で電気を引き込…

コメント