目次

無効電力について

無効電力とは送電線での電力損失を減らすや送電線での電力損失を減らす電力のこと。

実際に電気機器を動かすために消費される電力は有効電力と呼ばれている。

単位は[kvar]

無効電力の発生要因

無効電力は意図しない場合に発生することがある。下記に例を示す。

- 誘導性負荷:モーターやトランスなど、コイルを含む電気機器

- 容量性負荷:コンデンサーなど、電気を蓄える電気機器

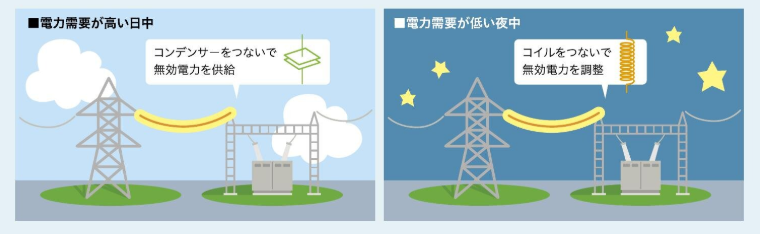

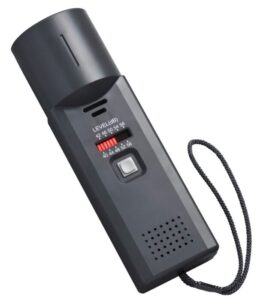

無効電力の対策方法

必要としない無効電力が増加すると、電力系統の電圧が不安定になったり、電力損失が増加したりする可能性がある。

●主な対策方法

力率改善:コンデンサーなどを設置し、無効電力を打ち消す

無効電力補償装置:電力系統に設置し、無効電力を調整する

あわせて読みたい

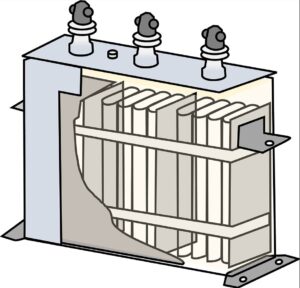

はく電極進相コンデンサ(NH)と蒸着電極コンデンサ(SH)の違いについてのまとめ

高圧進相コンデンサの概略 高圧進相コンデンサの主な役割は、力率を改善すること。 力率とは、交流回路において発生する無効電流の割合を示す。需要家内で使用される電…

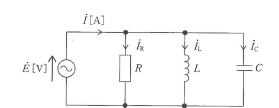

遅れ無効電力と進み無効電力の違い

リアクトル(L)による遅れ無効電力と

コンデンサ(C)による進み無効電力の

2つの種類の無効電力が存在する。

複素電力によってそれぞれにプラスorマイナスの符号がつく。

両者は電気的に(数学的にも)相殺される関係にある。

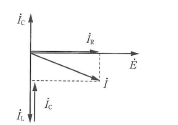

(下図計算式・回路図・ベクトル図参照)

ベクトル図より、起電力Eを基準ベクトルとして電流ベクトルを確認すると

ILとIcは位相が180°異なっていることがわかる。

お互いを相殺する関係を電気的には「補償する」という

起電力Eに対して位相が遅れている電流ILに起因する無効電力を遅れ無効電力

進み電流Icに起因する無効電力を進み無効電流という。

コメント