地絡電流(じらくでんりゅう、ground fault current)とは、本来電気回路を通って流れるべき電流が、絶縁不良や機器の故障などによって、意図しない経路を通って大地(地面)に流れる現象、およびその際に流れる電流のこと

地絡の発生原因

絶縁不良

電線や電気機器の絶縁体(被覆など)が劣化、損傷、または汚染されることで、電気が大地に漏れ出す。

機器の故障

電気機器の内部で、充電部(通常は絶縁されているべき部分)がケースや接地された部分に接触する。

配線の誤り

電気工事の際に、誤って充電部が接地された部分に接続される。

自然災害

落雷、地震、水害などによって、電気設備が損傷し、絶縁不良を引き起こす。

動物の侵入

ネズミや鳥などが電気設備に侵入し、充電部と接地された部分を短絡させる。

地絡電流の特徴

意図しない経路

正規の回路を通らず、大地や建物の金属部分などを通って流れる。

漏電

電気エネルギーが意図せず漏れ出す現象であるため、「漏電(ろうでん)」とも呼ばれる。

感電の危険性

人が地絡電流が流れている場所に触れると、感電する危険性がある。電流の大きさや経路によっては、生命に関わる事故につながる可能性もある。

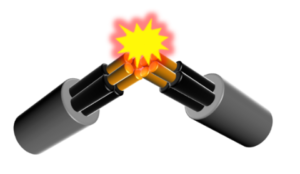

火災の危険性

地絡電流が流れる経路によっては、電気抵抗によって発熱し、周囲の可燃物に引火して火災を引き起こす可能性がある。

保護装置の動作

地絡電流が一定以上の大きさになると、漏電遮断器(ELB: Earth Leakage Circuit Breaker)などの保護装置が作動し、回路を自動的に遮断することで、感電や火災のリスクを低減する。

→需要家内での意図しない停電や二次被害の可能性

地絡の種類

地絡は、その発生状況によっていくつかの種類に分類される。

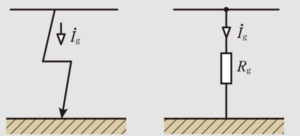

直接地絡

充電部が直接大地に接触した場合に流れる、比較的大きな地絡電流。

抵抗接地地絡

接地系統に抵抗器が挿入されている場合に発生する地絡電流で、直接地絡よりも電流値が抑制される。

高抵抗接地地絡

さらに大きな抵抗器を挿入することで、地絡電流を極めて小さく抑える方式。主に高圧系統で採用される。

間接地絡

人体や他の導体を介して、充電部と大地が電気的に接続された場合に流れる電流。感電の危険性がある。

地絡保護対策

- 接地(アース): 電気機器の金属部分を大地に接続することで、万が一漏電が発生した場合、電流を安全に大地へ逃がす経路を作る。

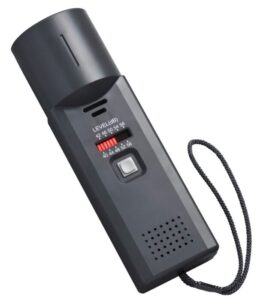

- 漏電遮断器(ELB): 微小な漏電電流を検知し、回路を自動的に遮断する安全装置。一般家庭や工場などに広く設置されている。

- 絶縁監視装置: 高圧の電気設備などで、絶縁状態を常時監視し、絶縁不良を早期に発見するための装置。

- 定期的な点検と保守: 電気設備の絶縁状態や接地状況などを定期的に点検し、不良箇所を早期に発見・修理する。

- 適切な配線と施工: 電気工事は、関連法規や技術基準に従って適切に行うことが重要。

コメント