理論– category –

-

可動鉄片形計器の基礎知識まとめ

可動鉄片形計器の記号 可動鉄片形計器の目盛板の下を見ると、上図のような記号が表示されている。これは、固定コイルの中に可動する鉄片のついた磁気可動(可動鉄片)があることをイメージした記号で本計器が可動鉄片形計器であることを表している。 可動... -

ロックアウトリレー(86)についての基礎知識まとめ

ロックアウトリレーの概略 発電機制御盤におけるロックアウトリレー(Lockout Relay)はシステムの安全を確保するための非常に重要なコンポーネントのこと。ANSI(米国国家規格協会)のデバイス番号では「86」と呼ばれるため現場では単に「ハチロク」と呼... -

高圧受電設備におけるもらい事故についての備忘録

高圧受電設備における「もらい事故(波及事故とは別物)」とは自設備には何の故障も起きていないのに、近隣の需要家や電力会社の配電線で発生した地絡事故に反応して自設備のメイン遮断器(PASや主遮断器)が遮断し、不必要に停電してしまう現象のことを指... -

分流器についての基礎知識まとめ

分流器は電流計の測定範囲を広げるため、または大電流を測定するために計器と「並列」に接続する抵抗器のこと。 分流器の主な役割 電流計(メーター)は、それ自体に流せる電流の限界(フルスケール)が数mA〜数A程度と小さいものがほとんどとなる。しかし... -

倍率器(直列抵抗器)についての基礎知識まとめ

倍率器とは直流電圧計の測定範囲を広げるために、電圧計に直列に接続する抵抗器のこと。 本来、電圧計には測定できる最大電圧(フルスケール)が決まっているが倍率器を使うことで、その限界を超えた高い電圧を安全に測定できるようになる。 概略 電圧計に... -

無効電力の必要性と役割についての備忘録

無効電力の概略 無効電力(Reactive Power)とは「電気を送る際に電源と機器の間を行ったり来たりするだけで、実際には消費されない電力」のことを示す。 モーターを回すための磁界を作ったり、送電網の電圧を調整したりするために欠かせない役割を果たし... -

定格雷インパルス耐電圧についての基礎知識まとめ

定格雷インパルス耐電圧とは「雷が落ちたときのような一瞬の強烈な高電圧(雷サージ)に対して、その機器が壊れずに耐えられる限界値」のことを表す。 定格雷インパルス耐電圧の必要性 電気機器(変圧器、遮断器、ケーブルなど)は、普段使っている電圧(... -

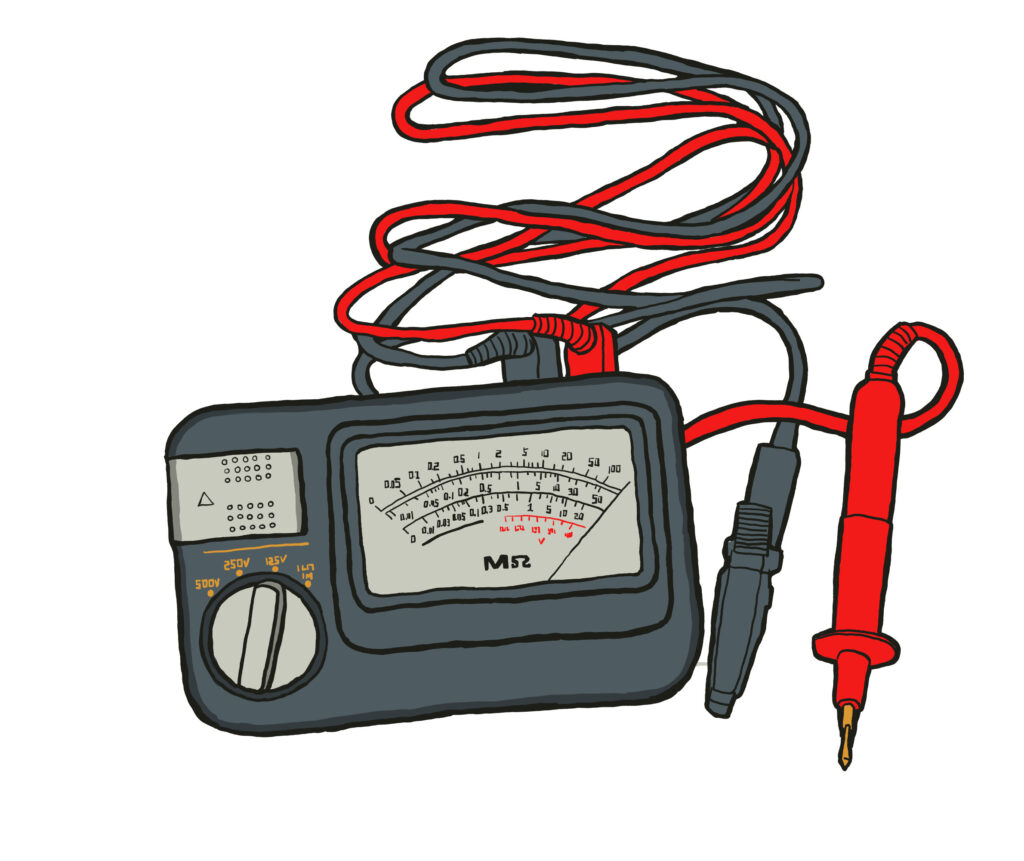

直流高圧絶縁測定におけるキック電流現象の有無や成極指数、弱点比、不平衡率の判定方法まとめ

キック電流現象の有無の判定 キック電流現象とは、高圧の直流電圧を印加した際に一時的に測定電流が急増する現象を指す。これは主に、測定対象の絶縁物に水分が含まれていたり、ひび割れなどの重度の欠陥がある場合に発生する。 判定方法 絶縁抵抗測定を開... -

太陽光発電設備の絶縁測定方法まとめ

太陽光発電設備の絶縁測定は、高電圧を扱うため、非常に危険な作業となり感電事故や機器の損傷を防ぐため、必ず正しい手順で機器を停止し安全を確保してから測定を行う必要がある。 基本的に設備の構成やメーカーの指示によって異なる場合があるため測定時... -

接地抵抗測定が正しく測定できているかの確認する方法

接地抵抗測定についての概略 接地抵抗測定は、電気設備の安全を確保するために非常に重要な点検項目の1つ。接地(アース)は、感電事故の防止、雷サージやノイズ対策、機器の安定稼働などに不可欠でありその接地線が大地と適切に接続されているか(電気的...