地絡方向継電器(DGR)の概略

DGR(Directuional Grand Relay)

保護目的:漏電・波及(もらい)事故の相互防止

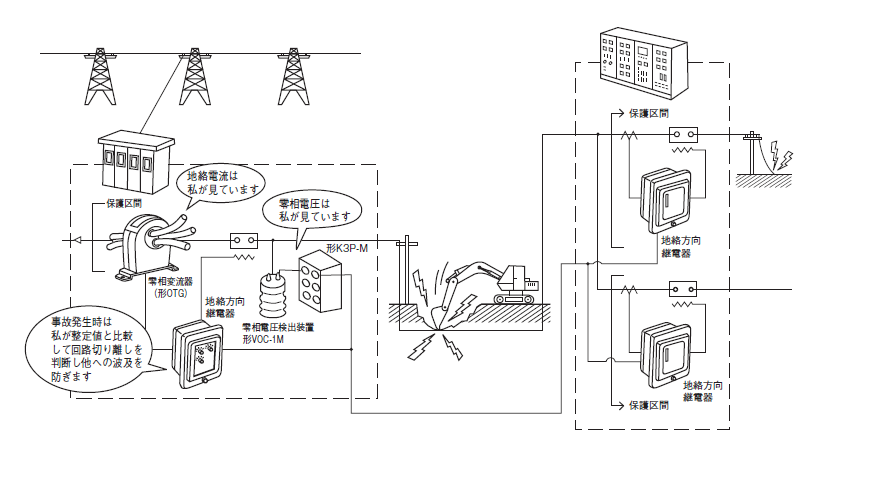

地絡方向継電器(DGR)とは

電気設備の電路や設備で絶縁劣化や樹木などとの接触、低圧電源との接触(混触)の発生時には、感電や機器故障が想定される(地絡の発生)

地絡が発生すると電路と大地との間で、地絡電圧(零相電圧)と地絡電流(零相電流)が発生する。

零相電圧は高電圧のため零相電圧検出装置(ZPD)、零相電流は、大電流のため零相変流器(ZCT)を用いて地絡継電器に入力する。

地絡継電器は、地絡過電流継電器と呼ばれる場合がある。

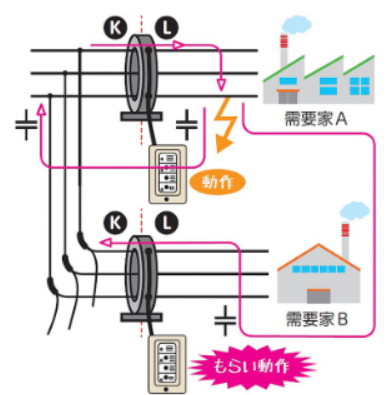

主に地絡(過電流)継電器が多く使用されているが、自家用電気工作物の責任分界点では、波及(もらい)事故を防止するために零相電圧Voに対する漏洩電流の位相差を利用して、他回線事故の影響による誤動作防止(=自己構内の事故のみを検出)として地絡方向継電器が使用される。

地絡継電器(GR)と地絡方向継電器(DGR)の違いについて

地絡継電器(GR)

→事故電流を零相変流器(ZCT)で検出し、その大きさのみで動作する

地絡方向継電器(DGR)

→事故電流をZCTおよび零相電圧検出装置(ZPD)の組み合わせで検出し、その大きさと両者の位相関係で動作する。

地絡方向継電器(DGR)の動作原理

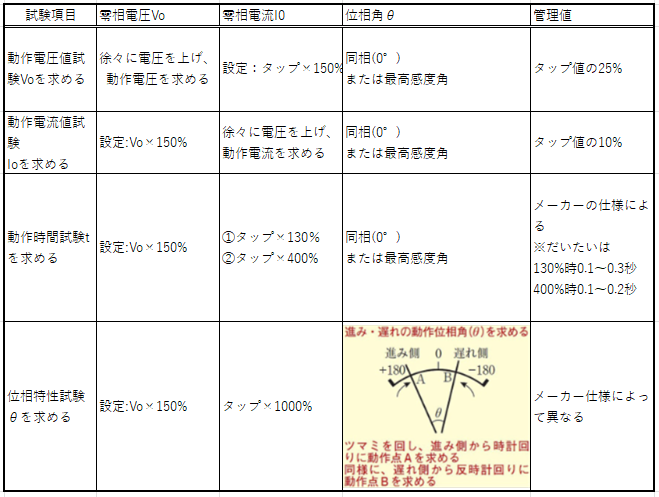

地絡方向継電器(DGR)の試験手順

地絡方向継電器は

●電流

●電圧

●位相角

の3要素で動作を行われる。

動作電圧・電流特性試験

動作電圧を得るためには電流、位相角の2要素を動作域に出力させる必要がある。

このとき、零相電流が設定タップ値の近傍である場合、確実な動作が得られない可能性があることから、十分な電流を用意する必要がある(JISでは150%)

動作電流試験も同様に、十分な電圧を用意して試験を行う

位相角も同様に、確実な動作を見込める領域とすることから、自施設の構内事故に相当する0°または過去の試験結果から得られた最高感度角にて行う。

動作時間特性試験

動作時間整定がある継電域は、一般的に130%と400%での試験を行う。

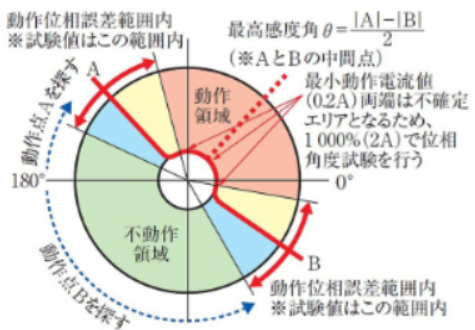

位相特性試験

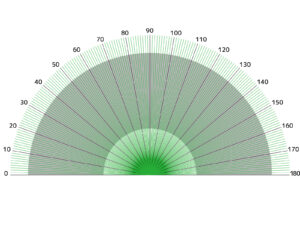

地絡方向継電継電器の特徴として構内事故ともらい事故を判別させるための位相特性が存在する。

事故時に発生したVoに対して同方向の電流は構内事故、逆方向の電流をもらい事故と定義する。

しかし、交流電路であるため、電路として使用するケーブルそのものが静電容量を有していることから、それぞれの事故電流は合成ベクトル分の進みが生じる。

このため、0°~90°の第一象限を動作域

180°~270°の第三象限を不動作域として設計されている。

試験で求める動作感度は90°~180°の第二象限(上図A)

270°~360°の第四象限の2か所となる。(上図B)

進みと遅れ、それぞれの位相の中央となる動作側の角度を最高感度角といい、次回以降の試験では、この角度を各項目の位相基準として用いることが多い。

JISで推奨される試験条件は電圧150%、電流1000%

各試験手順表

各メーカーの位相使用は異なるため、試験前の確認を怠らないよう注意。

参考資料

chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/commentary/protectiverelays_tg_j_1_1.pdf

OMRON Grobal「保護継電器技術解説」

新電気2019年11月号「保護継電器Q&A」

新電気2020年4月号「リレー試験の基礎知識」

コメント