非常用発電設備について

非常用発電設備の点検作業とポイント

設置状況の記録・確認

●設置場所の記入

例)屋外駐車場横、10階屋上、地下2階 機械室内

誰が見てもわかりやすい表現を用いる。

●発電設備の周囲に障害箇所がにないかの目視点検を行う。

設備の正面 1000mm

その他の周囲600mm

例)障害物例

・段ボール箱が置かれている

・積雪に埋もれている。

外観点検

●発電設備全周をくまなく目視で点検すること。

●燃料・潤滑油・冷却水などの液体が漏れていないか確認

●機器が入り組んで見えない箇所は手で触診を行う。

配管の接続部やフィルタ類の取り付け面は特に漏れが発生しやすいなので注意

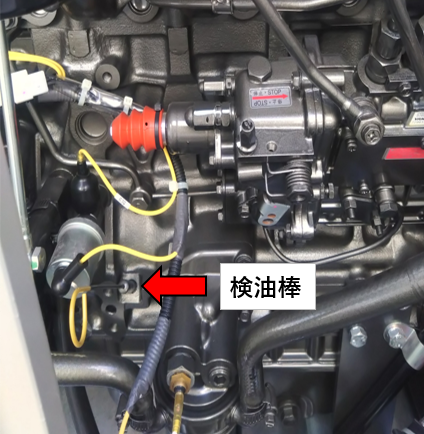

エンジン(原動機)点検

●オイルパン(オイル溜め)に挿入されている件油棒を使用し、オイル残量を点検する。

検油棒には「FULL(上限)」と「LOW(下限)」表示があり、油面がその間にあることを確認する。

長時間運転継続させるために常にFULL状態にしておくことが望ましい。

冷却水量点検

●ラジエーターや冷却水槽に付属した検水器で冷却水量を点検する。

冷却水・エンジンオイル共に、経年による劣化・汚損が進行するため定期的な交換が必要となる。

燃料油量点検

燃料油量は発電設備の運転可能時間と直結しているため、燃料が少ない状態で停電が発生すると燃料切れを起こす可能性がある。

また、油量が減少することで燃料タンク内の空気容積の割合が増加し、結露が生じやすくなる。

こまめに燃料給油を行い、常に十分な燃料がある状態にしておくことが望ましい

発電機点検

吸気口や点検口から内部の汚れや腐食がないことを点検する。

また出力端子や保護カバーなどの脱落や損傷、腐食の有無も点検する。

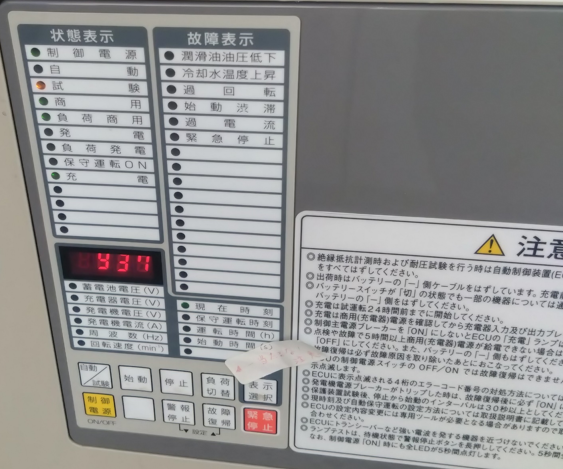

制御装置点検

●表示灯点検

制御装置(発電機盤)には通常ランプテスト機能が備わっている。

所定操作(通常ランプテストスイッチが存在する)を行うことで

発電機盤に付属している表示灯が全て点灯し、その良否が可能となる。

蓄電池(バッテリー点検)

多くの非常用発電設備には、エンジン始動用に大電流を流すことのできる鉛蓄電池が搭載されている。

対象蓄電池が製造後何年経過しているかを銘板などから確認し、交換推奨年を把握しておく。

(通常5~10年程度で交換が必要となる)

鉛蓄電池には内部で目視可能な「ベント式」と内部点検不可な「制御弁式(シール式)」に大別される。

近年は電解液(希硫酸)の補充が不要で取り扱いが簡易な「制御弁式」が主流になっている。

●ベント式鉛蓄電池の点検

①蓄電池本体の目視(ひび割れや液漏れ)を行う。

年数が経過した蓄電池には、本体や上部蓋のシール部に膨らみや変形が生じやすい。

②蓄電池本体(電槽)内の比重計を用いて計測し、劣化状態を判定する。

③蓄電池内の電解液量が減少している場合、液を補充する。

●制御弁式鉛蓄電池の点検

外観点検のみ

劣化状態の確認には専門的な機器が必要なため、専門の業者に依頼することが推奨される。

無負荷運転試験

発電機の運転状態を「試験」状態にし、非常用発電設備を始動させる。

始動から運転が停止するまでの時間を計測する。

※メーカーによって停止時間が異なるため、事前に仕様書を確認しておく。

指導が正常であることを確認後、無負荷状態で設備の運転を継続し、液漏れや異音がないことを確認

運転中はラジエーターファンなどの回転体への巻き込まれ事故や排気管などの高音部に触れての火傷に注意が必要

発電電圧や周波数、エンジン回転速度、各部温度計、圧力計の指示値を記録する。

→過去データと比較して、大きな変化がないことを確認。

室内設置の場合は吸排気設備が連動して作動することも確認。

コメント