設置者への問診

保安業務従事者は点検時に、日ごろから電気機器を使用している従業員や設置者に、建物内の電気設備に異常がなかったかの問診を行う。

例)使用している電気設備から、異音・異臭がする

以前、使用できないコンセントがあった。

保安業務事業者は問診により得た情報を月次点検に活用する。

電気機器の故障の可能性が考えられる場合、設置者の許可を取り調査し、場合に応じて臨時点検の計画を立てる。

機器の増設が行われた場合、竣工検査と同様の点検を実施し、施工不良がないかの確認を行う。

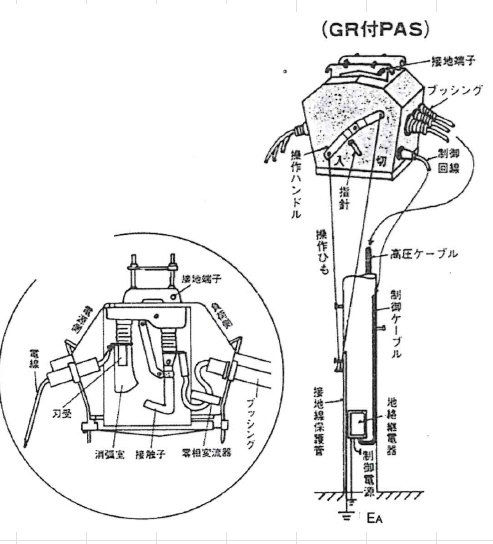

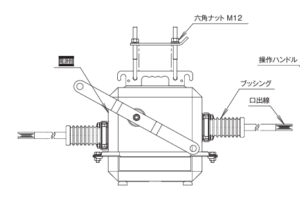

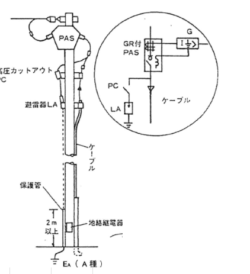

柱状高圧負荷開閉器(PAS)の外観点検

- 外箱

・損傷→取り換え推奨

・発錆→錆止め塗装

・変形→修理 - ブッシング

・汚損→清掃

・損傷・亀裂→本体取り換え - 接地線

・接地線外れ→接地端子に再接続 - 開閉動作・表示

・無電圧を確認し、操作紐により数回入・切を行う

投入不完全の場合→内部点検の実施 - PAS内部点検

刃(接触子)、刃受、消弧室の損傷有無

過熱跡の有無し

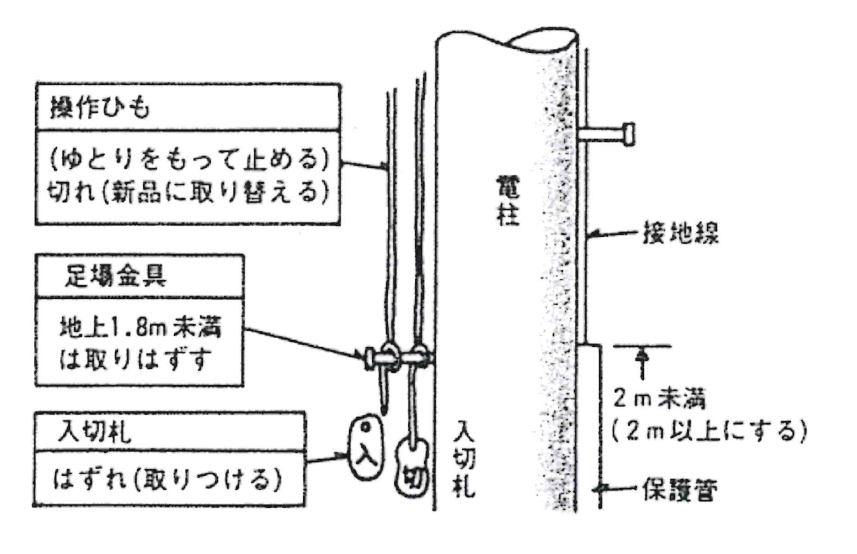

操作紐周辺の外観点検

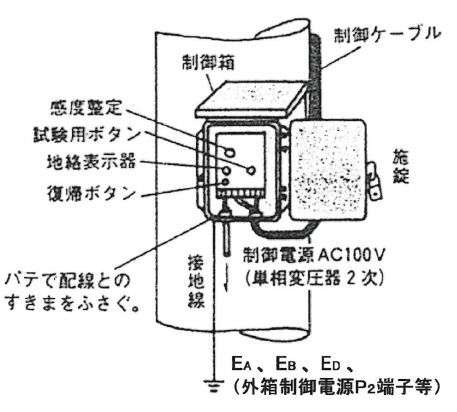

SOG外箱(制御箱)の外観点検

- 損傷

→取り換え - 発錆

→発錆塗装する - 接地線外れ

→再接続 - 外箱と電線貫通部に隙間がある

→パテで隙間を埋める - パッキング不良

→取り換え - 施錠無し

→施錠の実施。(鍵がない場合はインシュロックなどで応急対応) - 地絡表示あり

→設置者の問診実施と現地調査。過去に停電がなく問題ないことを確認した後に

リセット(ターゲット復旧)

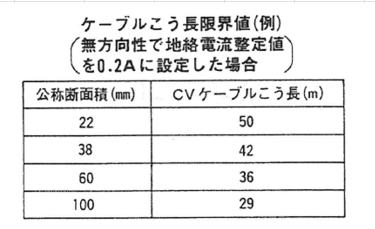

無方向性SOG設置時のケーブル亘長限界値(参考)

無方向性SOGを設置した場合、他需要家で短絡事故が起こった際に、SOGが誤動作する可能性がある(もらい事故)

下にケーブル亘長限界値の参考例を示す。

ケーブル亘長がこれ以上長くなる場合は設置者にもらい事故の可能性を説明し、方向性SOG(DGR)への更新を推奨した方が好ましい。

PAS・SOGの点検ポイント

①沿岸地域(海に近い場所)の点検ポイント

海に近い地域では塩害による絶縁低下が発生し、地絡事故が発生する可能性がある。

重耐塩形。錆防止のためのステンレス製や亜鉛メッキを施した製品などがあり、地域環境に適した製品(耐塩型PASなど)が使用されているか確認すること。

②避雷器の設置有無のポイント

避雷器が開閉器直近に設置されているかを確認すること。

近年は、各メーカーから避雷器内蔵型PASが販売されているので、区分開閉器の更新の際には、

そちらを設置者に推奨・助言しておくこと

③経年劣化に関するポイント

経年劣化の進んだ開閉器には雨水が入り、絶縁低下から地絡電流が発生する場合がある。

発錆がひどいものや絶縁が低下したものが計画的な更新を設置者に推奨すること。

④SOGの点検ポイント

点検時には必ずSOGの電源ランプの点灯を確認

前回点検から今回の点検時に落雷などで保護装置内部基盤が焼損しており、地絡保護ができていない場合があるため

コメント