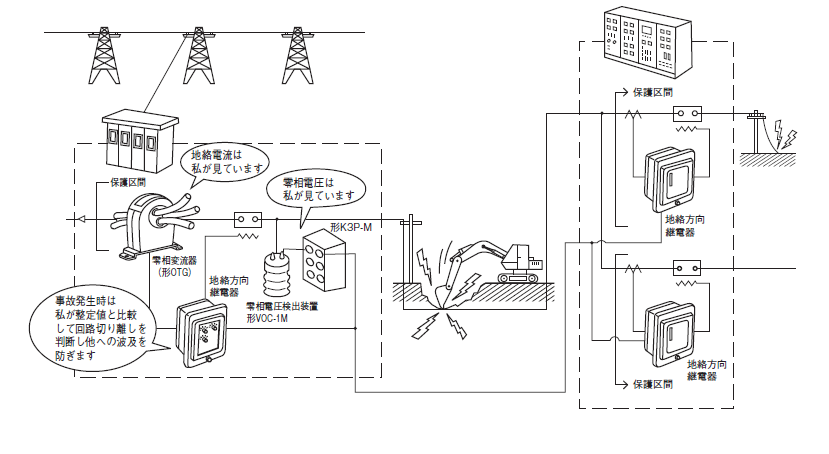

無方向性地絡方向継電器(HGR)の概略

HGR(High Grand Relay)

保護目的:漏電・波及(もらい)事故の相互防止

地絡継電器(HGR)とは

電気設備の電路や設備で絶縁劣化や樹木などとの接触、低圧電源との接触(混触)の発生時には、感電や機器故障が想定される(地絡の発生)

地絡が発生すると電路と大地との間で、地絡電流(零相電流)が発生する。

零相電流は、大電流のため零相変流器(ZCT)を用いて地絡継電器に入力する。

地絡継電器は、地絡過電流継電器と呼ばれる場合がある。

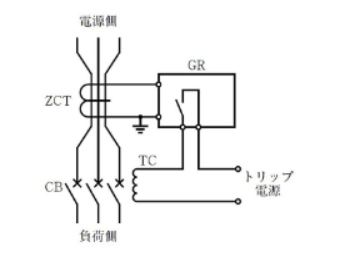

地絡継電器(GR)と地絡方向継電器(DGR)の違いについて

地絡継電器(GR)

→事故電流を零相変流器(ZCT)で検出し、その大きさのみで動作する

地絡方向継電器(DGR)

→事故電流をZCTおよび零相電圧検出装置(ZPD)の組み合わせで検出し、その大きさと両者の位相関係で動作する。

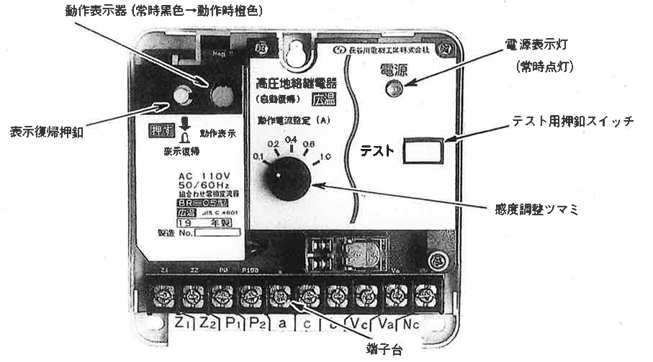

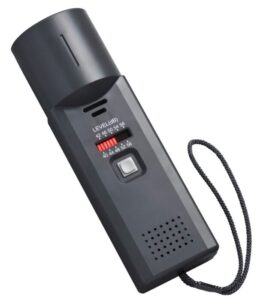

無方向地絡継電器 RHG-1 の使用

- 型式:RHG-1型(屋内露出形)

- 定格電圧:AC110V

- 定格周波数:50/60Hz

- 電圧許容範囲:AC90~120V

- 動作電流:0.1,0.2,0.4,0.6,1.0A切替式

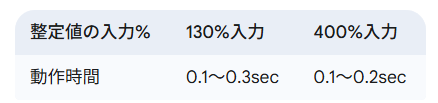

- 動作時間:整定値の130%入力にて0.1~0.3秒

- 整定値の400%入力にて0.1~0.2秒

- 復帰方式:自動復帰式

- 動作表示:マグサイン式常時:黒色,動作時:橙色,手動復帰

- 電源表示:発光ダイオード,緑色,常時点灯

- 出力接点:AC240V2A,DC100V0.2A開閉

- 使用温度:-20℃~+60℃

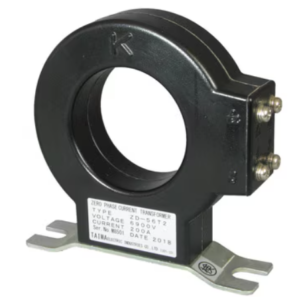

- 組合せZCT:BRH-C53型及びBRH-T型

- 引外し方式:加圧電圧・無電圧用

- 質量:350g

無方向地絡継電器 RHG-1 の構造

操作部各部説明

電源表示灯:定格電源AC110Vを印加すると、緑色LEDが点灯し動作状態にあることを示す。

テスト用押釦スイッチ:継電器設置時や点検の際、継電器の動作点検を行うためのテスト用押釦スイッチ

感度調整ツマミ:地絡電流により動作する電流感度を調整するためのツマミ

調整タップは0.1,0.2,0.4,0.6,1.0(A)の5点切替

一般的な動作電流の整定値は0.2Aタップを使用する。

動作表示器:継電器が動作したときに、電磁マグサインが黒色→橙色を表示する。

事故が解消し継電器が復帰しても、表示器だけは残留表示する。

下記の表示復帰押釦を押して復帰させる。

(継電器は、テスト用押釦スイッチを押したとき及び動作電流の整定値を超える電流が連続して動作時間以上流れた場合に動作する。)

表示復帰押釦:動作表示器を復帰させるときに表示復帰押釦を押す。

押しても復帰しない時は、地絡電流により動作が継続中であることを示唆する。

無方向地絡継電器 RHG-1 の動作説明・原理

(1)継電器の端子P1,P2にAC110Vを印加すると電源表示灯(緑LED)が点灯する。

(2)零相変流器を設置した回路で地絡が発生するとZCT一次電流に零差電流が発生し

二次電流が流れ継電器に入力される。

(3)継電器内部では増幅・フィルタ回路を通り、整定された感度電流を超える電流が

連続して動作時間以上流れたときに、動作表示器(マグサイン)を回転させ接点出力を閉路する。

(常時「黒色」→動作時「橙色」)

(4)地絡がなくなれば出力接点は自動的に復帰するが、動作表示器は表示復帰釦を押すまでは復帰しない。

地絡が継続している状態で表示復帰釦を押した場合は、手で押している間だけ表示器は復帰しているが

手を離すと再度動作する。

(5)テスト用押釦スイッチを押すと、継電器内部で試験用模擬入力をかけ継電器を動作させる。

(この試験入力はZCTには印加されない。)

動作時間以上押し続けることで動作表示器(マグサイン)が動作表示(橙色表示)となり

出力接点が動作する。

(出力接点が遮断器に接続されている場合は、遮断器が動作する。)

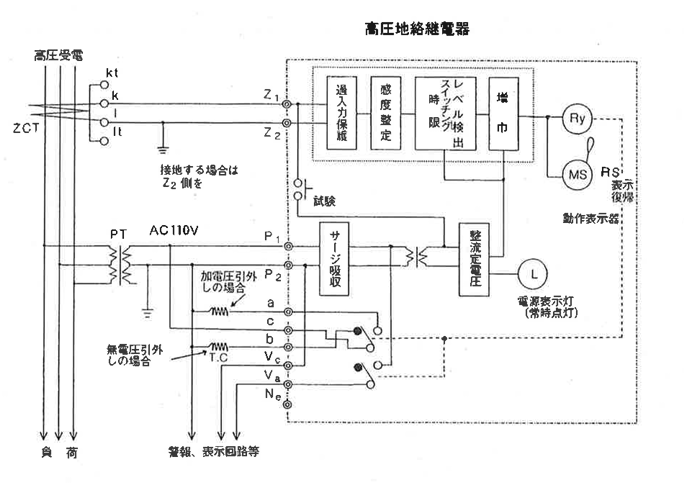

ブロック図・接続図例

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.hasegawa-elec.co.jp/hasegawa/wp-content/uploads/2024/08/rhg-1_01.pdf

長谷川電機工業株式会社 高圧地絡継電装置 高圧地絡継電器 RHG-1型 取り扱い説明書より画像引用

Z1,Z2:零相変流器二次出力電流を継電器内部回路への入力する端子

零相変流器二次出力kを継電器Z1へ接続

零相変流器二次出力lを継電器Z2へ接続

P1,P2:定格電圧AC110V,50/60Hzを接続

継電器本体に定格電圧AC110Vが印加されると、電源表示灯(緑LED)が点灯する。

a,b,c:無電圧出力接点で、継電器が動作したとき、a-c間は閉路、b-c間は開路する。

接点容量はAC240V,2A/DC100V,0.2A開閉

Vc,Va:電圧出力接点で、継電器が動作したとき、Vc-Va間に定格電圧AC110Vを出力する。

Nc:空端子(NoContact)

零相変流器(ZCT)

k,l:零相変流器の二次出力端子で、ZCT一次電流に零差電流が発生すると二次端子に出力する。

※二次巻線を接地する場合は、零相変流器二次出力端子l側をD種接地すること。

kt,lt:試験用端子で、継電器の動作試験を行うときにktからltに試験電流を流す。

使用しないときは開放状態にしておく。

無方向性地絡継電器 RHG-1の試験手順

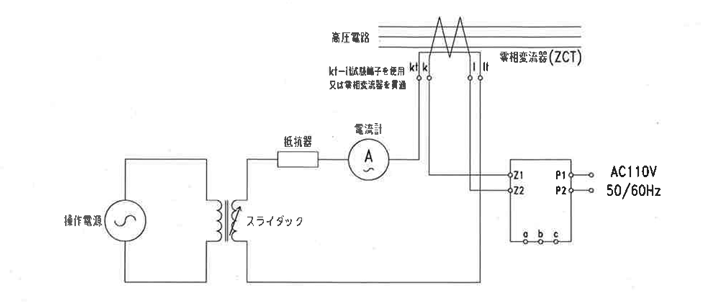

動作電流特性試験

1.零相変流器のkt-lt端子、又は零相変流器に一線を貫通させる。

2.スライダックを操作し、試験電流を徐々に上昇させ継電器が動作した時の電流値を記録する。

規格:各整定値の±10%

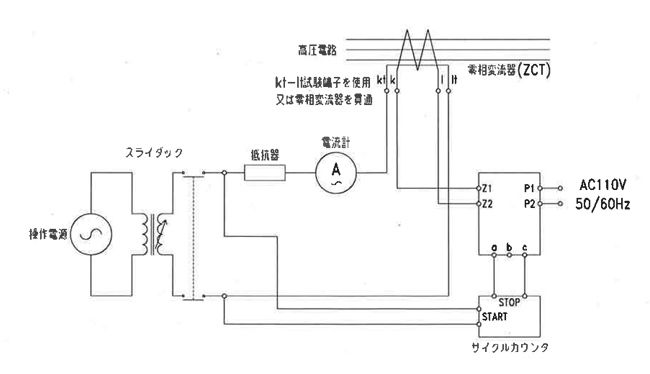

動作時間特性試験

1.零相変流器のkt-lt端子、又は零相変流器に一線を貫通させる。

2.零相変流器に整定値の130%の電流が流れるようスライダックで調整する。

3.零相変流器に電流を投入してから動作するまでの時間を記録する。

4.電流を整定値の400%に変更し、動作するまでの時間を記録する。

判定基準

動作電流特性

整定値の±10%以内で動作

動作時間特性単体

●整定値130%で0.1~0.3秒以内で動作

●整定値400%で0.1~0.2秒以内で動作

慣性特性

整定値の400%の電流を急激に0,05秒の間通電しても動作しないこと

JIS C 4601(1993) より引用

無方向性地絡継電器 RHG-1の保守・点検及び試験に関する注意事項

(1)月に1回程度、テスト用押釦スイッチを押し、動作の確認をすることが推奨される。

ただし、遮断器に接続してある場合は、遮断するので注意。

※動作確認後は必ず表示復帰押釦を押し、表示を復帰させること

(2)毎年の定期点検時には、動作電流測定及び動作時間測定を行うこと。

零相変流器の試験端子(kt,lt)を予め配電盤表面に設けておくと試験時には便利

(3)保守・点検に関する注意事項

・スイッチ類は長期間同じ位置にあると酸化膜などの発生で、動作が不安定になることがある。

定期点検時には感度調整ツマミを数回回すと起こりにくくなる。

(酸化膜がとれて不要動作の予防が可能)

※感度調整ツマミを回すことで継電器が動作することがあるので、停電が可能な作業時に行うこと。

・活線状態で動作電流測定試験を行うと、負荷電流によるZCTの残留電流などの影響で

動作感度に誤差を生じるおそれがある。

・表面の汚れは柔らかい布で拭き取ること。ベンジン・シンナー等では拭かないよう注意。

ケースの変形や銘板・シールのハゲ・はがれ等の原因になる。

参考資料

chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/commentary/protectiverelays_tg_j_1_1.pdf

OMRON Grobal「保護継電器技術解説」

新電気2019年11月号「保護継電器Q&A」

新電気2020年4月号「リレー試験の基礎知識」

コメント